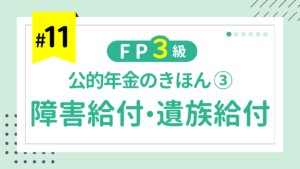

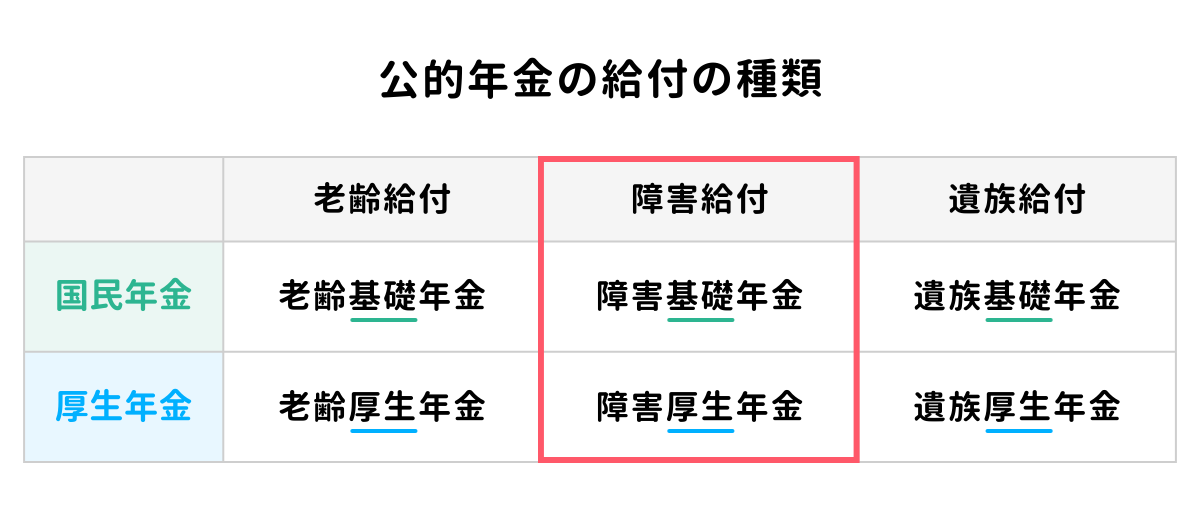

この記事では、FP3級試験で出題される公的年金の障害給付、遺族給付について、わかりやすく解説しています。

- 障害給付は、病気やケガにより障害を負ってしまった場合に、一定の要件を満たすと支給される給付金(年金)。障害基礎年金と障害厚生年金がある

- 障害基礎年金では、障害等級1級の場合、老齢基礎年金の満額の1.25倍が支給される

- 遺族給付は、被保険者が死亡した場合に遺族に支給される給付金(年金)。遺族基礎年金と遺族厚生年金がある

- 遺族基礎年金は、子のある配偶者と子が支給対象

- 遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、夫・妻・子、父母、孫、祖父母(兄弟姉妹は含まれない

- 中高齢寡婦加算額は、夫が死亡したときに40歳以上65歳未満の子のない妻、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される制度。妻が65歳に達すると支給されなくなる

もしものときの保障は、試験に関係なく知っておきたい論点だね

用語

開いて用語を確認する

- 障害給付(しょうがいきゅうふ) … 病気やケガにより障害を負ってしまった場合に、一定の要件を満たすと支給される給付金(年金)。

- 障害基礎年金(しょうがいきそねんきん) … 障害等級1級または2級に該当する国民年金の被保険者に支給される年金。

- 障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん) … 障害等級1級、2級または3級に該当する厚生年金の被保険者に支給される年金。

- 遺族給付(いぞくきゅうふ) … 被保険者が死亡した場合に遺族に支給される給付金(年金)。

- 遺族基礎年金(いぞくきそねんきん) … 国民年金の被保険者が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金。

- 寡婦年金(かふねんきん) … 受給資格期間(10年以上)を満たした夫が年金を受け取らずに死亡した場合に、妻が代わりに受給できる年金。

- 死亡一時金(しぼういちじきん) … 納付済期間が3年以上あった国民年金の第1号被保険者が、年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に受給できる一時金。

- 遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん) … 厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金。

- 中高齢寡婦加算(ちょうこうれいかふかさん) … 夫が死亡したときに40歳以上65歳未満の子のない妻、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される制度。

- 経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん) … 65歳になって中高齢寡婦加算が打ち切られたことによって、年金が減少する分を補うための制度(1956年4月1日以前生まれの人が対象)。

1. 障害給付

1-1. 障害給付とは?

障害給付とは、病気やケガにより障害を負ってしまった場合に、一定の要件を満たすと支給される給付金(年金)のことです。

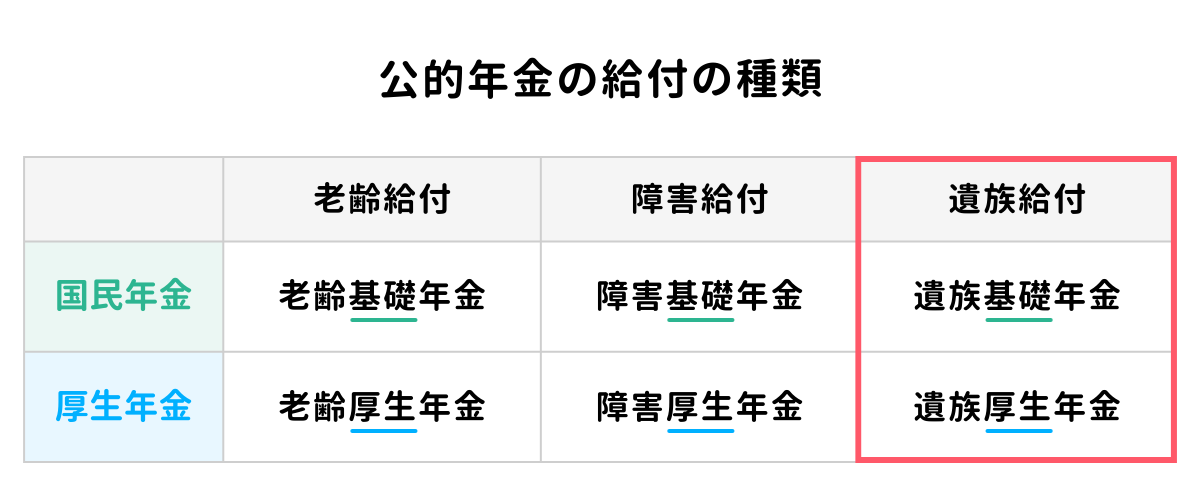

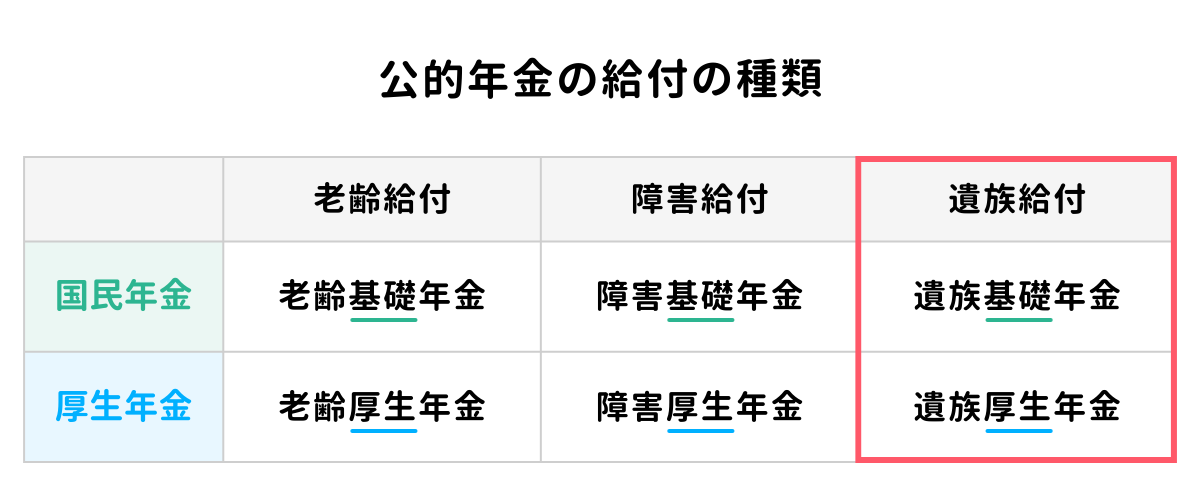

障害給付には、国民年金に加入する人を対象とした障害基礎年金と、厚生年金に加入する人を対象とした障害厚生年金の2種類があります。

1-2. 障害基礎年金とは?

障害基礎年金とは、障害等級1級または2級に該当する国民年金の被保険者に支給される年金です。

障害基礎年金を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

- 初診日に国民年金の被保険者であること(例外要件あり)

- 障害認定日に障害等級1級または2級に該当すること

- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(または直近1年間に保険料の未納がないこと)

ここでいう初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。

また、障害認定日とは、初診日から1年6か月以内で傷病が治った日(治らない場合は1年6か月を経過した日)のことをいいます。

1-3. 障害厚生年金とは?

障害厚生年金とは、障害等級1級、2級または3級に該当する厚生年金の被保険者に支給される年金です。

障害厚生年金を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

- 初診日に厚生年金の被保険者であること

- 障害認定日に障害等級1級、2級または3級に該当すること

- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(または直近1年間に保険料の未納がないこと)

また、3級より軽い障害が残ったときには、障害手当金として、報酬比例部分の2倍の額が一時金で支給されます。

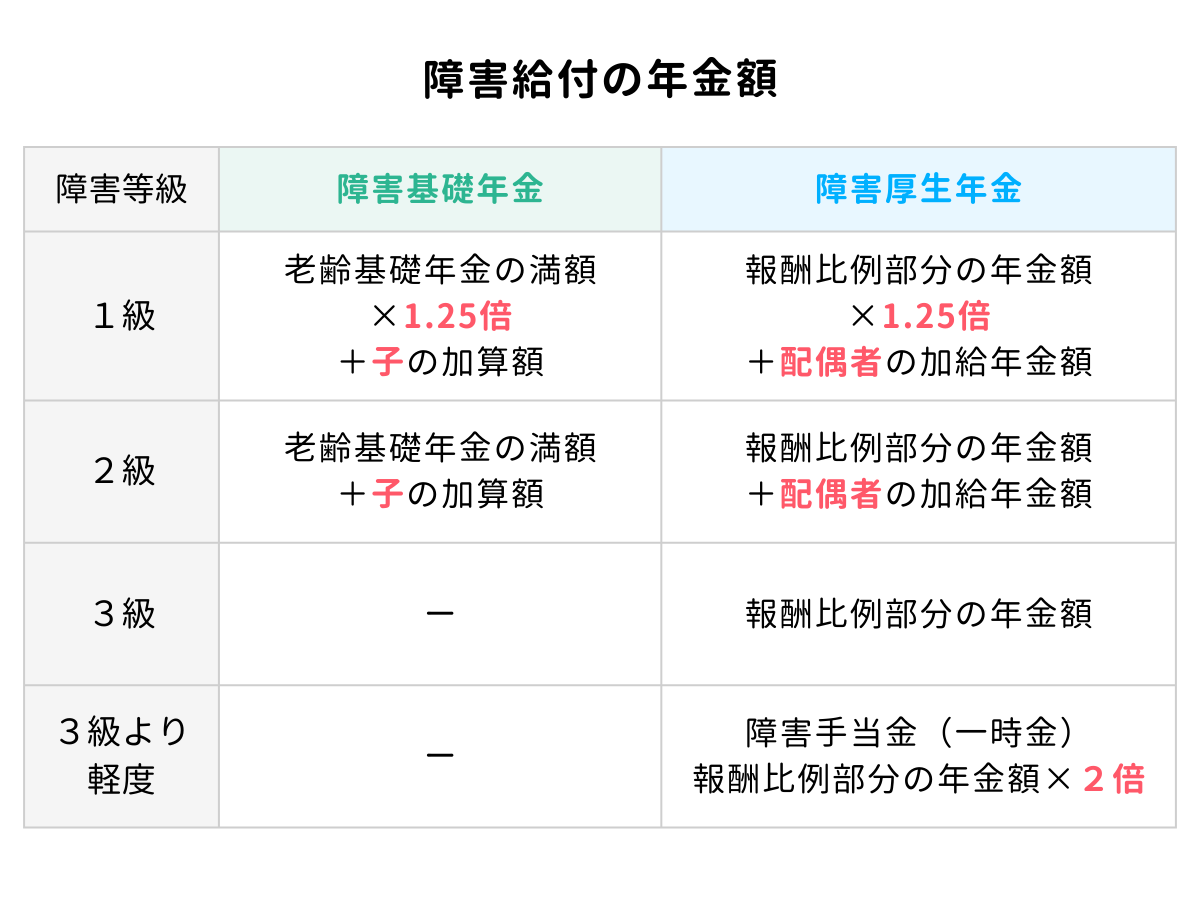

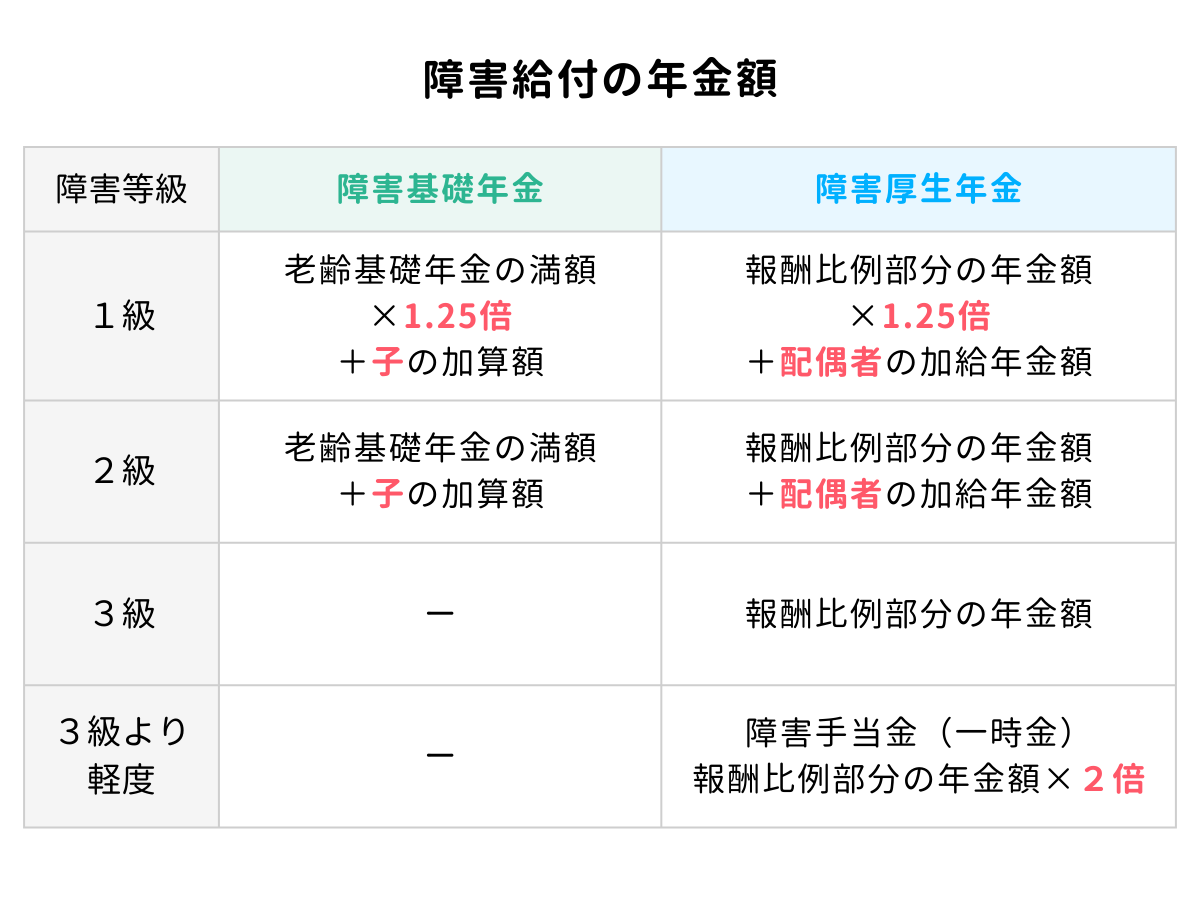

1-4. 障害給付の年金額

障害基礎年金では、障害等級1級の場合、老齢基礎年金の満額の1.25倍が受給できます。また、子がいる場合は子の加算額が上乗せされます。

障害厚生年金では、障害等級1級の場合、報酬比例部分の年金額の1.25倍が受給できます。また、65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者の加給年金額も上乗せされます。

そのほかの等級ごとの障害基礎年金および障害厚生年金の年金額は、次の表のようになります。

なお、「子」は、18歳到達年度末日(18歳になって最初の3月31日)までの婚姻していない子、または20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子をいいます。

また、老齢基礎年金の満額は816,000円(2024年度)です。

2. 遺族給付

2-1. 遺族給付とは?

遺族給付とは、被保険者が死亡した場合に遺族に支給される給付金(年金)のことです。

遺族給付には、国民年金に加入する人の遺族を対象とした遺族基礎年金と、厚生年金に加入する人の遺族を対象とした遺族厚生年金の2種類があります。

2-2. 遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金のことです。

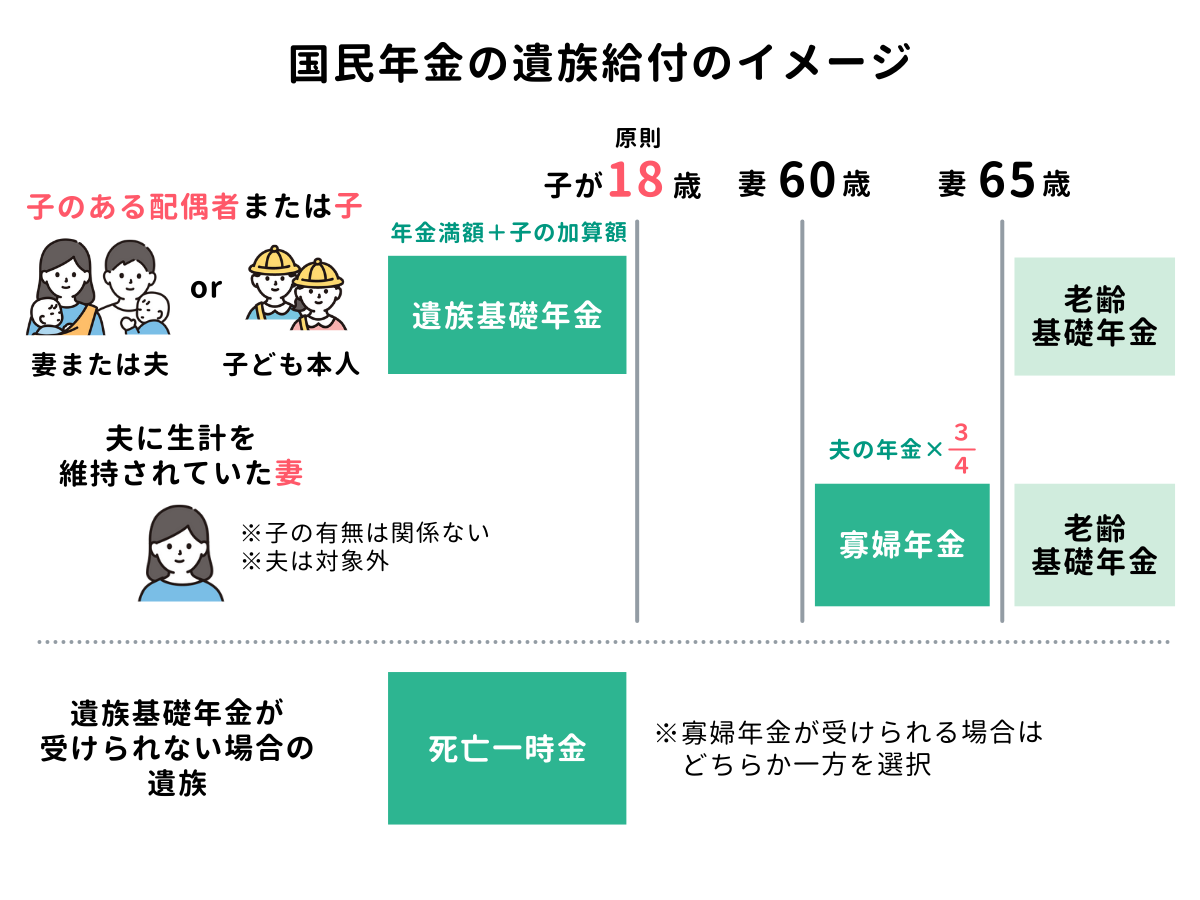

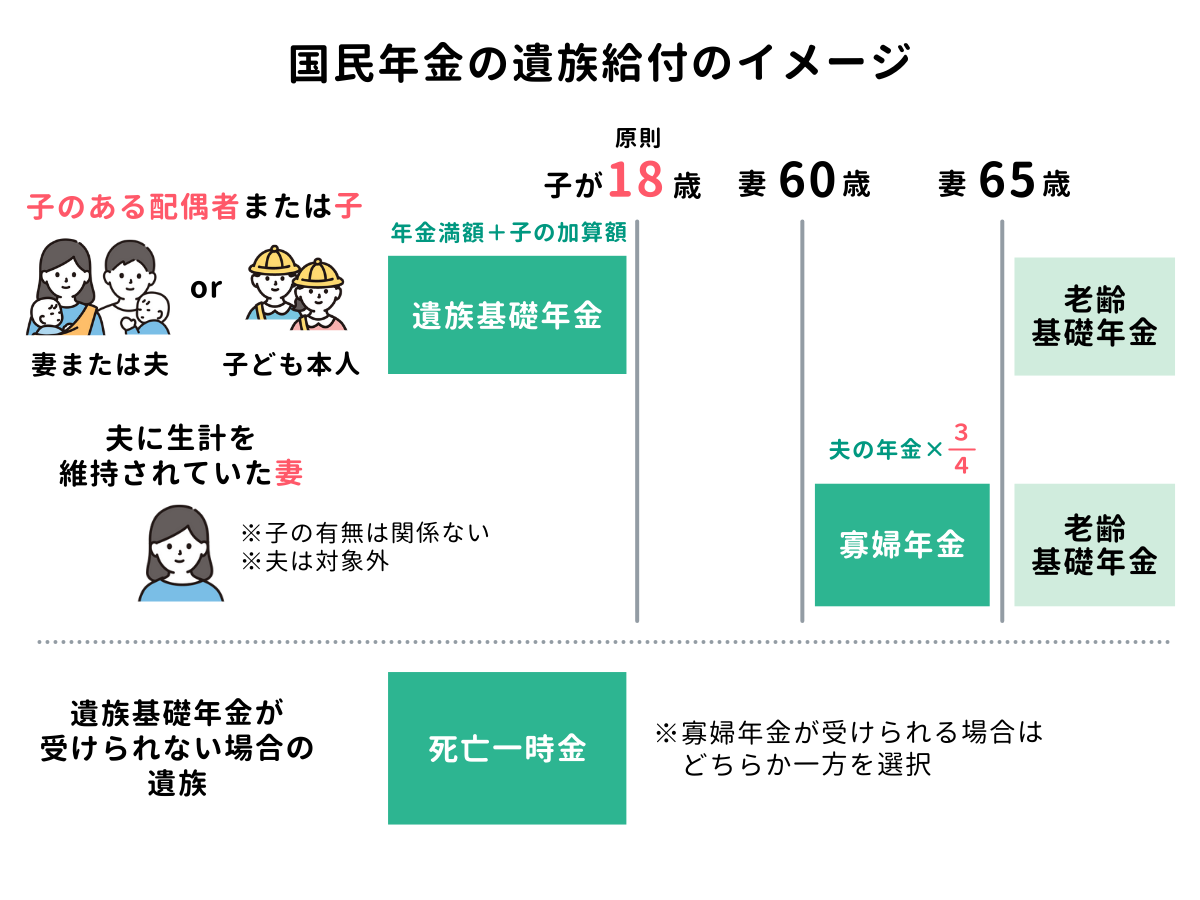

具体的には、国民年金の被保険者に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。子のない配偶者には支給されませんので注意が必要です。

また、ここでいう「子」とは、18歳到達年度末日(18歳になって最初の3月31日)までの婚姻していない子、または20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子をいいます。

遺族基礎年金の受給要件は次のとおりです。

次のいずれかに該当する人が死亡したとき

- 国民年金の被保険者

- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人

- 老齢基礎年金の受給権者であった人

- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた人

- なお、1および2の要件については、死亡日の前日において、死亡日の前々月までに公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(または直近1年間に保険料の未納がないこと)が必要です。

- また、3および4の要件については、受給資格期間が25年以上あることが必要です。

2-3. 遺族基礎年金の年金額

遺族基礎年金の年金額は次のとおりです。

老齢基礎年金の満額 + 子の加算額

- 老齢基礎年金の満額は816,000円(2024年度)です。

- 「子の加算額」は、第1子と第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円です。

2-4. 寡婦年金と死亡一時金

遺族基礎年金が受給できない場合の救済制度として、国民年金の第1号被保険者(自営業など)のみ、寡婦年金(かふねんきん)と死亡一時金という制度があります。

寡婦年金とは、受給資格期間(10年以上)を満たした夫が年金を受け取らずに死亡した場合に、妻が代わりに受給できる年金です。

寡婦年金の主な受給要件は、①第1号被保険者の夫が受給資格(10年以上)を満たしていること、②夫との婚姻期間が10年以上あったことです。

要件を満たしている場合、妻が60歳から65歳に達するまでの間、夫の老齢基礎年金の4分の3が受給できます。なお、この制度は寡”婦”の名称からわかるとおり、遺族が”妻”の場合のみ受給できます。

一方、死亡一時金は、納付済期間が3年以上あった国民年金の第1号被保険者が、年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に受給できる一時金(12万円から32万円)です。

遺族基礎年金では子のない配偶者は対象外でしたが、死亡一時金は子のない配偶者でも受給できます。

なお、寡婦年金と死亡一時金はいずれか一方のみ受給できます。

国民年金における遺族給付をまとめると下図のようなイメージになります。

2-5. 遺族厚生年金とは?

遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金のことです。

遺族厚生年金を受給できる遺族には優先順位があります。

次のうち、最も順位の高い人のみ支給されます。兄弟姉妹は含まれないのがポイントです。

- 第1順位:夫(55歳以上)、妻、子

- 第2順位:父母(55歳以上)

- 第3順位:孫

- 第4順位:祖父母(55歳以上)

なお、ここでいう「子」「孫」とは、18歳到達年度末日(18歳になって最初の3月31日)までの婚姻していない子、または20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子をいいます。

また、子のない妻も対象です。

2-6. 遺族厚生年金の年金額

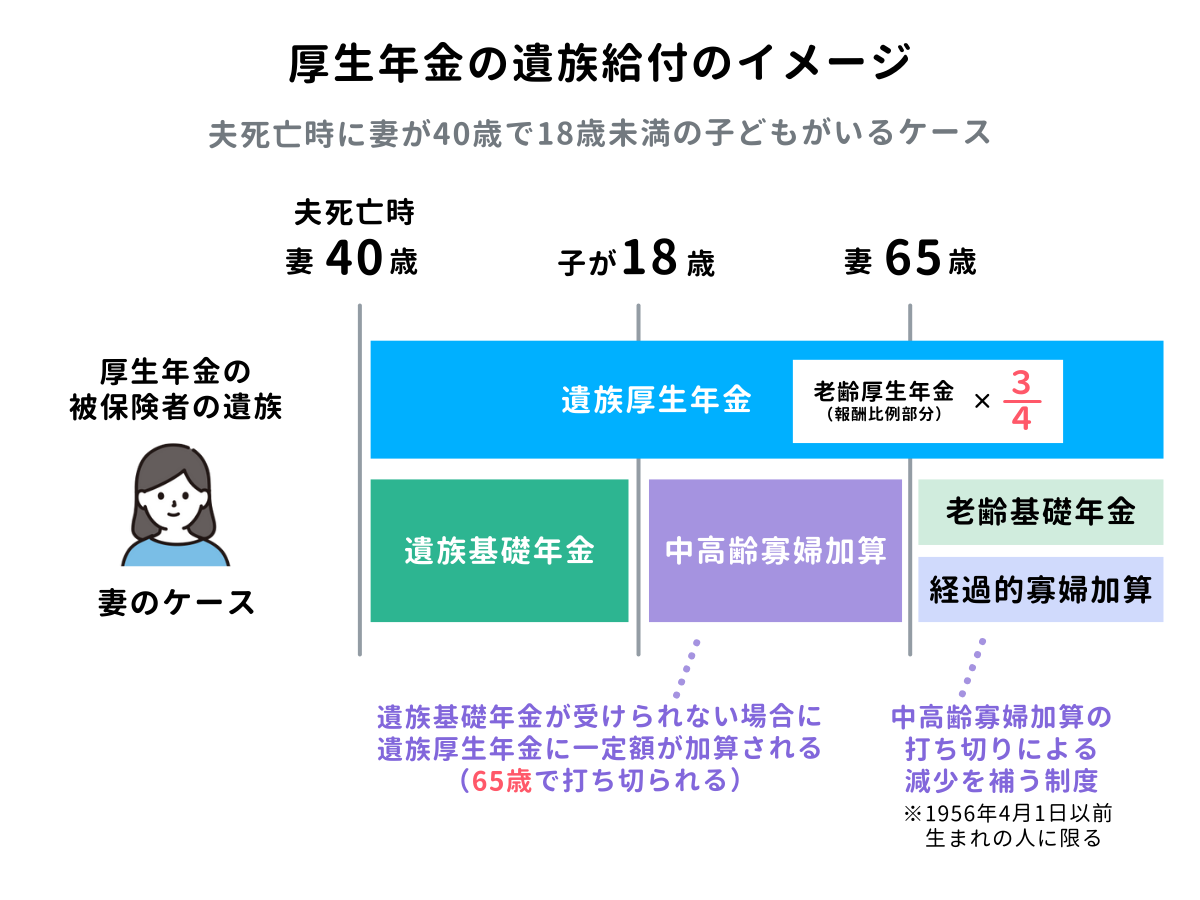

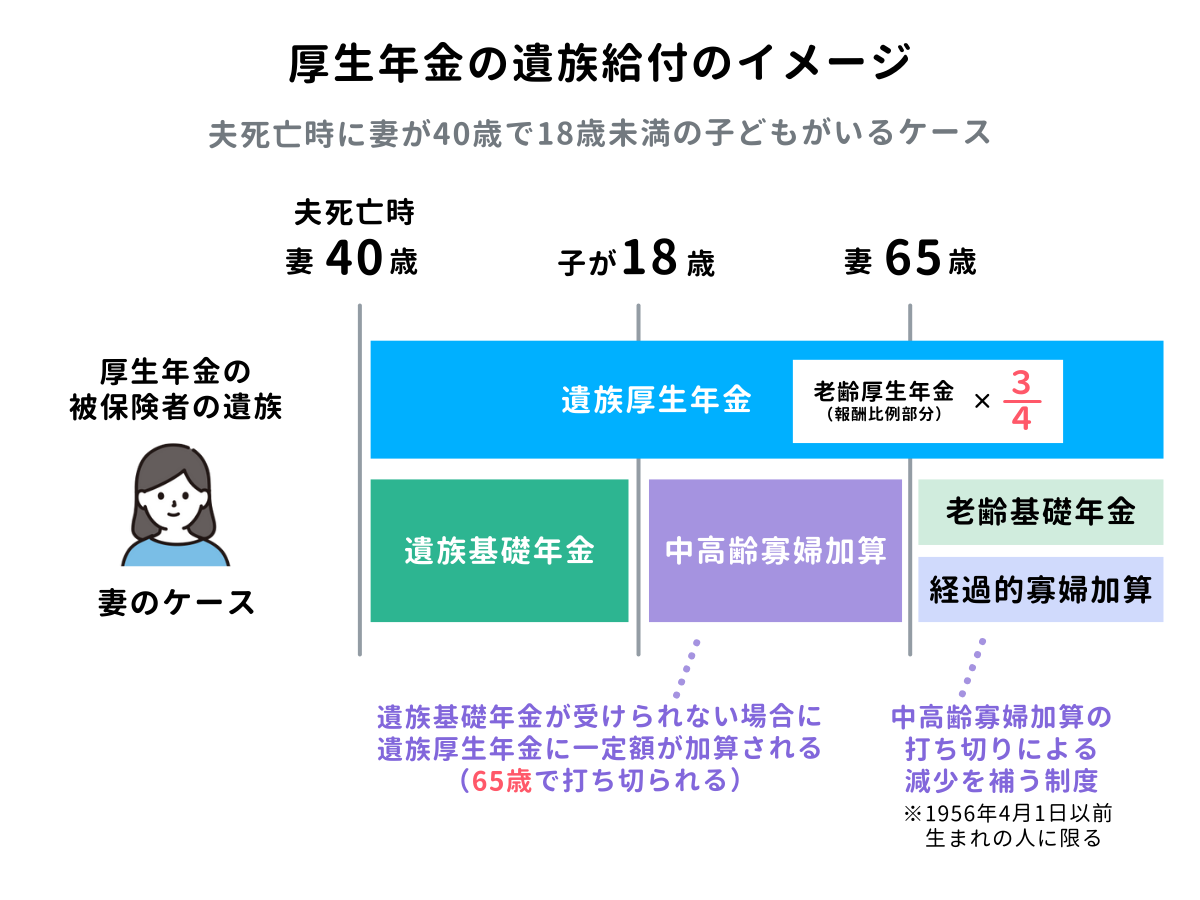

遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額が受給できます。75%相当なので、ほぼほぼ満額に近い金額のイメージで覚えましょう。

老齢厚生年金の報酬比例部分 × 4分の3

- 被保険者期間が300か月に満たないときは、300か月で計算する

2-7. 中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算

一定の要件を満たす遺族には、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算という制度があります。

中高齢寡婦加算は、夫が死亡したときに40歳以上65歳未満の子のない妻、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される制度です。

中高齢寡婦加算は、妻が65歳になると支給が打ち切られます。

また、65歳になって中高齢寡婦加算が打ち切られたことによって、年金が減少する分を補うための制度として、経過的寡婦加算があります(1956年4月1日以前生まれの人が対象です)。

厚生年金における遺族給付をまとめると下図のようなイメージになります。

過去問にトライ!

【問題1】障害基礎年金の年金額①

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の( )に相当する額である。

1) 1.25倍

2) 1.50倍

3) 1.75倍

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2023年9月 第2問(34))

解答・解説を見る

【解答】

1

【解説】

障害基礎年金では、障害等級1級の場合、老齢基礎年金の満額の1.25倍が支給されます。

障害等級2級の場合は老齢基礎年金の満額が支給されるので、障害等級1級の支給額は障害等級2級の1.25倍ということになります。

したがって、正解は 1 です。

【問題2】障害基礎年金の年金額②

次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。

障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2023年5月 第1問(3))

解答・解説を見る

【解答】

【解説】

障害基礎年金では子の加算額はありますが、配偶者の加算額はありません。

配偶者の加算額があるのは障害厚生年金です。

したがって、正解は×です。

【問題3】遺族基礎年金の遺族の範囲

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。

1) 子のある配偶者、子

2) 子のある妻、子

3) 子のある配偶者、子、父母

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2024年5月 第2問(34))

解答・解説を見る

【解答】

1

【解説】

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。

子のある妻だけでなく、子のある夫の場合も対象となります。また、父母は対象とはなりません。

したがって、正解は 1 です。

【問題4】遺族厚生年金の遺族の範囲

次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。

遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母である。

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2023年5月 第1問(4))

解答・解説を見る

【解答】

【解説】

遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、夫・妻・子、父母、孫、祖父母です(兄弟姉妹は含まれない)。

したがって、正解は ○ です。

【問題5】遺族厚生年金の年金額

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )に相当する額である。

1) 2分の1

2) 3分の2

3) 4分の3

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2022年1月 第2問(34))

解答・解説を見る

【解答】

3

【解説】

遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額となります。

したがって、正解は 3 です。

【問題6】遺族厚生年金の上乗せ制度

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に( )が加算される。

1) 中高齢寡婦加算額

2) 加給年金額

3) 振替加算額

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2021年9月 第2問(35))

解答・解説を見る

【解答】

1

【解説】

中高齢寡婦加算額は、夫が死亡したときに40歳以上65歳未満の子のない妻、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される制度です。

加給年金額は、厚生年金に20年以上加入する被保険者が原則として65歳になった時点で、条件を満たす配偶者(65歳未満)または子ども(原則18歳到達年度まで)がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。

振替加算は、配偶者が65歳に達した場合に、加給年金額の代わりに配偶者の生年月日(年齢)に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算される制度です。

したがって、正解は 1 です。

なお、中高寡婦加算額は遺族厚生年金の制度ですが、ほかの加給年金額、振替加算は老齢厚生年金の制度です。

【問題7】中高齢寡婦加算額

次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給額を取得した場合、妻が75歳に達するまでの間、妻の支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2023年1月 第1問(4))

解答・解説を見る

【解答】

【解説】

中高齢寡婦加算は、夫が死亡したときに40歳以上65歳未満の子のない妻、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される制度です。

中高齢寡婦加算は、妻が65歳になると支給が打ち切られます。

問題文の「75歳に達するまで」という記述は、65歳の誤りです。

したがって、正解は×です。

【問題8】中高齢寡婦加算の年齢要件

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、( )である。

1) 40歳以上65歳未満

2) 40歳以上70歳未満

3) 45歳以上65歳未満

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2018年9月 第2問(35))

解答・解説を見る

【解答】

1

【解説】

中高齢寡婦加算は、夫が死亡したときに40歳以上65歳未満の子のない妻、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される制度です。

したがって、正解は 1 です。

以上で第11回のFP3級講座はおわりです。お疲れさまでした!