この記事では、FP3級試験で出題される公的年金の老齢給付について、わかりやすく解説しています。

- 老齢給付には、国民年金に加入する人に支給される老齢基礎年金と、厚生年金に加入する人に支給される老齢厚生年金の2種類がある

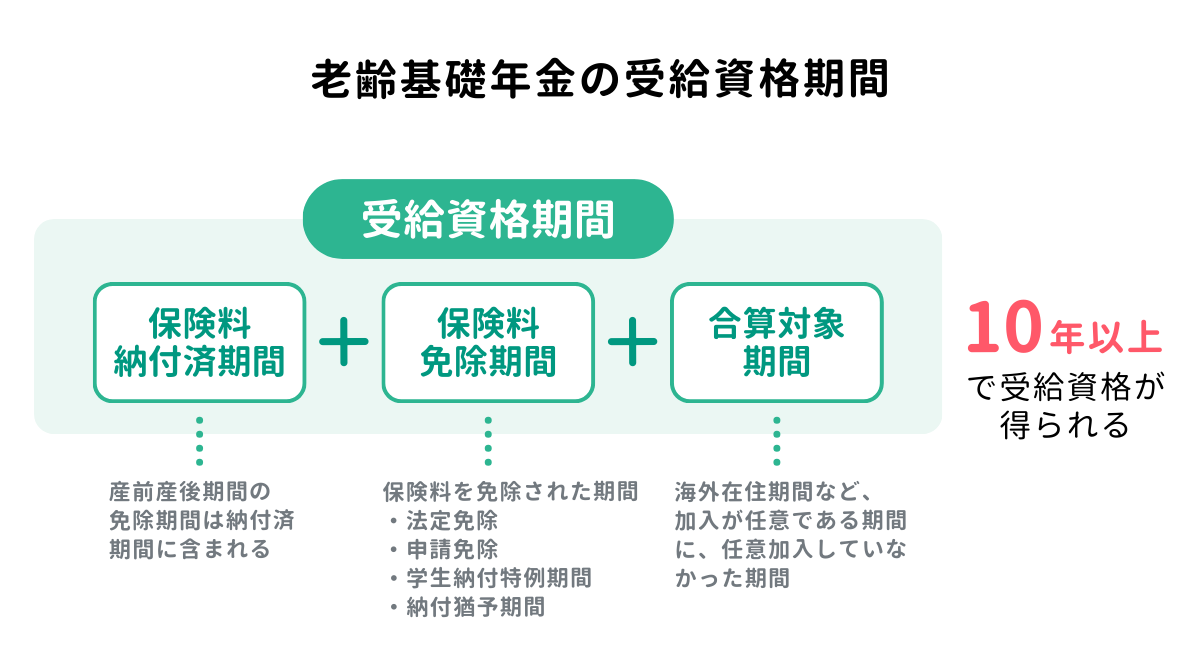

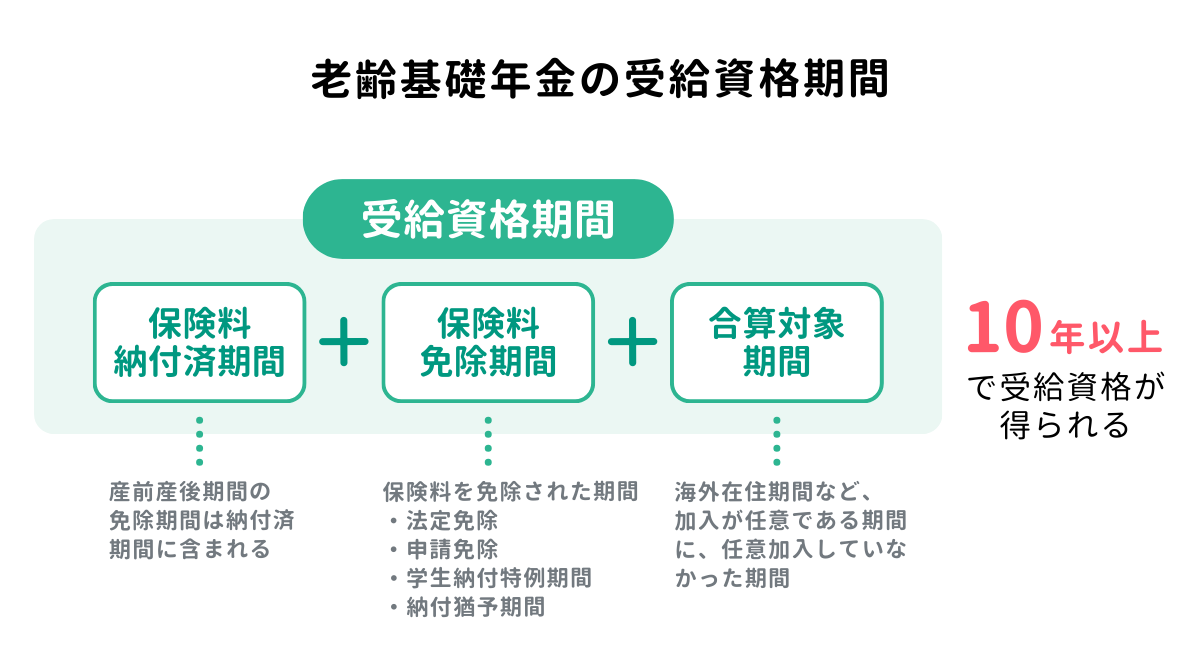

- 老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計期間)が10年以上ある被保険者が65歳になると受給できる

- 繰上げにより、年金の受給開始を早めることができるが、0.4%×繰上げ月数分の年金が減額される

- 繰下げにより、年金の受給開始を遅くすることができ、0.7%×繰下げ月数分の年金が増額される

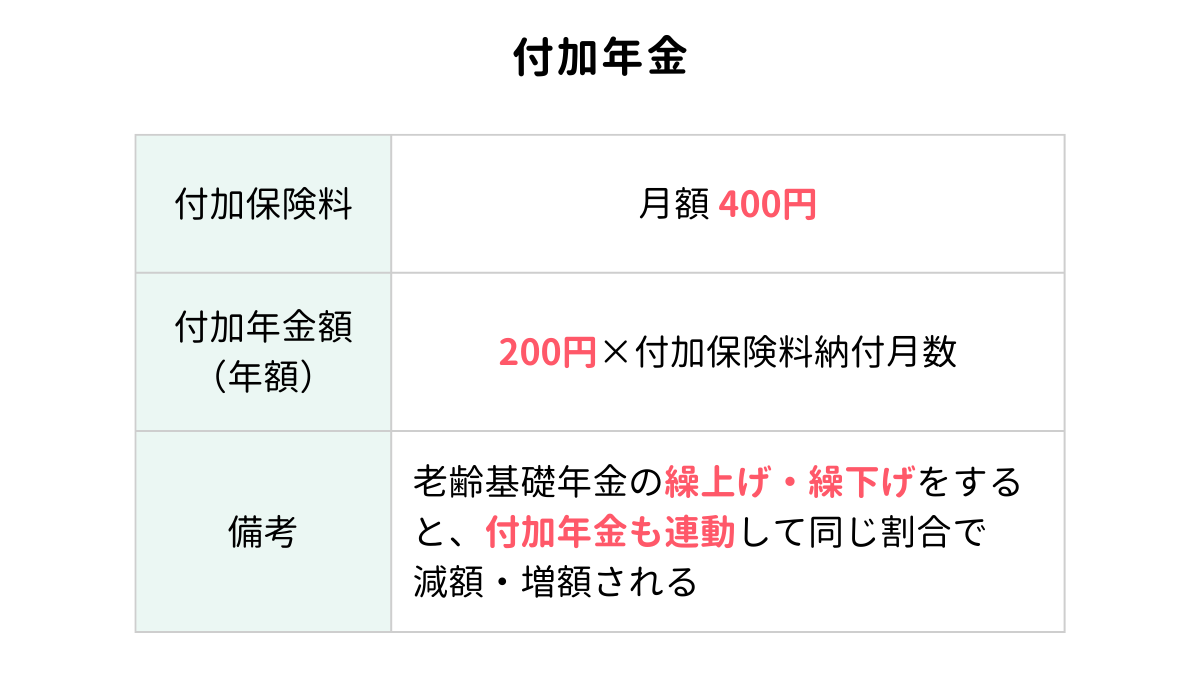

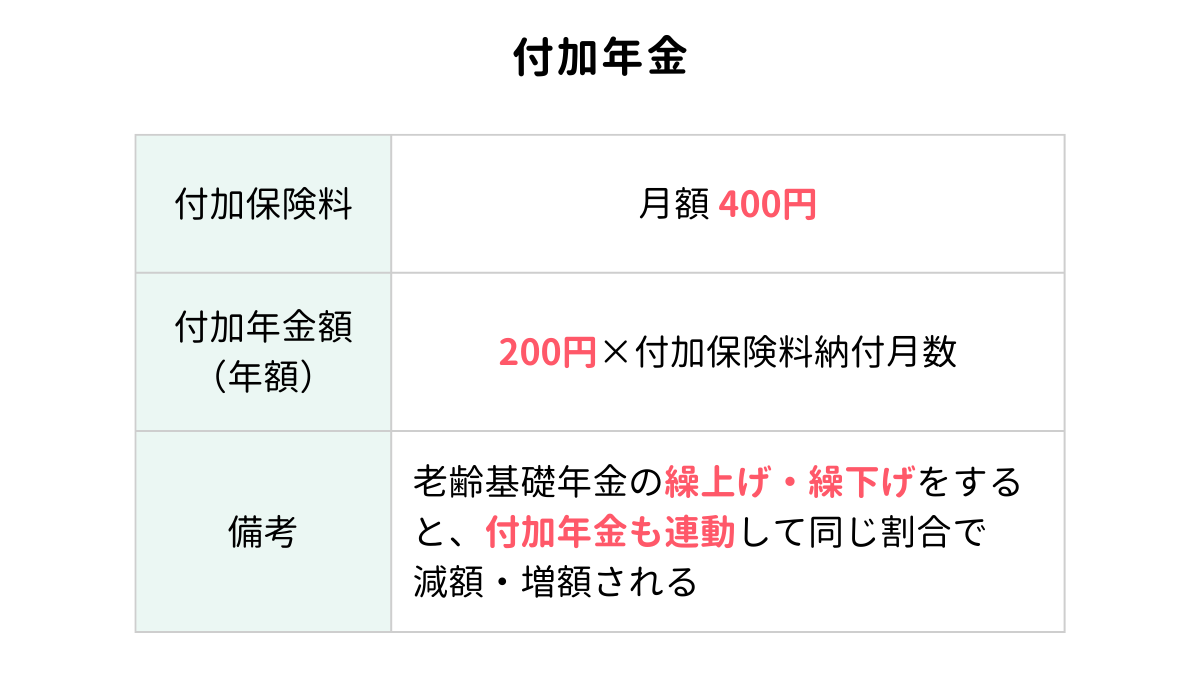

- 第1号被保険者(自営業など)は、月額400円の付加保険料を納付することで、200円×付加保険料納付済月数分の付加年金が受給できる

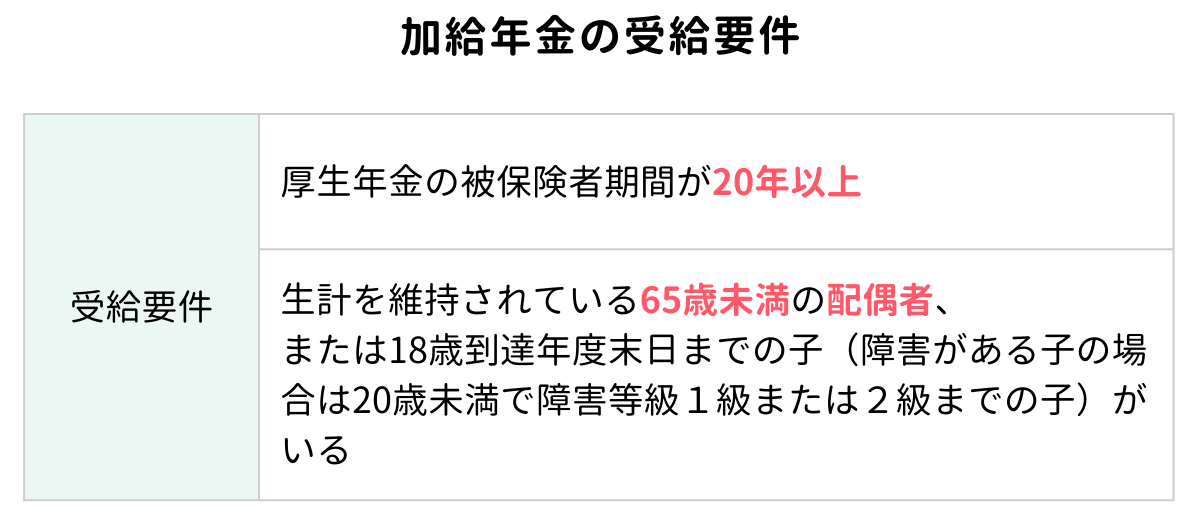

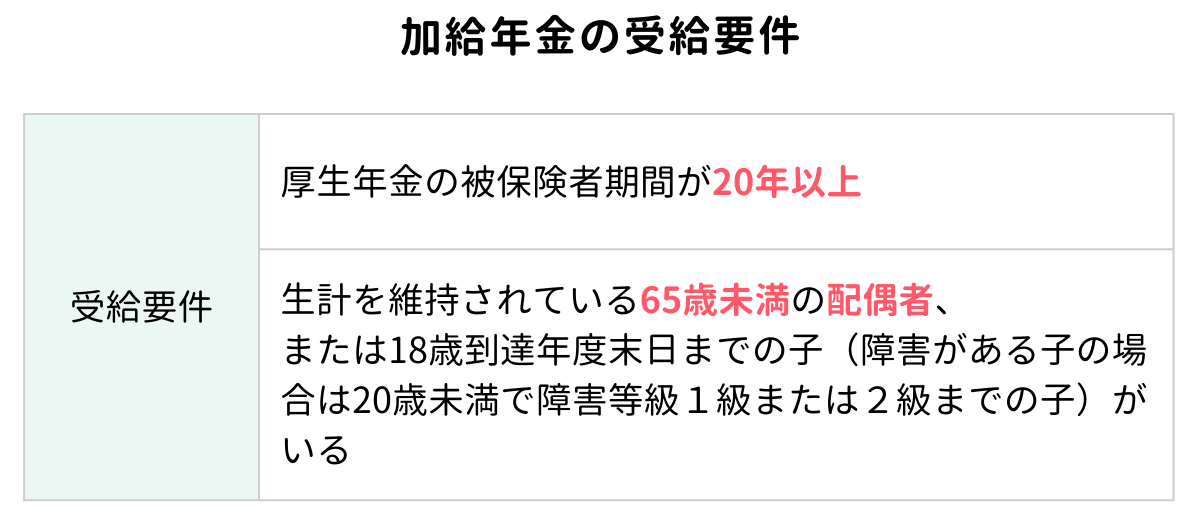

- 厚生年金に20年以上加入する被保険者が原則として65歳になった時点で、条件を満たす配偶者(65歳未満)または子ども(原則18歳到達年度まで)がいる場合は、加給年金が加算される

超ボリューミーだけど、過去問で問われたことがある論点を集中的に覚えていこう!

用語

- 老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん) … 国民年金に加入する人に支給される老齢給付(年金)。

- 老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん) … 厚生年金に加入する人に支給される老齢給付(年金)。

- 受給資格期間(じゅきゅうしかくきかん) … 保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の3つを合計した期間。

- 繰上げ(くりあげ) … 年金受給開始を早くすること。

- 繰下げ(くりさげ) … 年金受給開始を遅くすること。

- 付加年金(ふかねんきん) … 第1号被保険者・任意加入被保険者のための年金の上乗せ制度。月額400円上乗せ納付することで、年額200円×納付月数分が年金に上乗せして支給される。

- 特別支給の老齢厚生年金 … 一定以上の年齢の人が60歳から64歳の間から受け取ることができる年金。受給開始年齢が65歳に引き上げられた際の経過措置として設けられた制度。

- 報酬比例部分(ほうしゅうひれいぶぶん) … 特別支給の老齢厚生年金のうち、在職時の給与などに応じて決まる部分のこと。

- 定額部分(ていがくぶぶん) … 特別支給の老齢厚生年金のうち、厚生年金の加入期間に応じて決まる部分のこと。

- 経過的加算(けいかてきかさん) … 特別支給の老齢厚生年金の定額部分から老齢基礎年金を差し引いた差額分を上乗せして支給する制度。

- 加給年金(かきゅうねんきん) … 厚生年金被保険者の一定の要件を満たす配偶者または子どもがいる場合に加算される年金。

- 振替加算(ふりかえかさん) … 老齢厚生年金の加給年金対象者である配偶者が65歳に到達した際に、配偶者の年齢に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算される制度。

- 在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん) … 60歳以降も引き続き会社(厚生年金保険適用事務所)で働く場合に適用される年金制度。総報酬月額相当額と基本月額が50万円(2024年度時点)を超えると年金額が減額(支給停止)される。

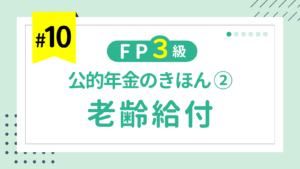

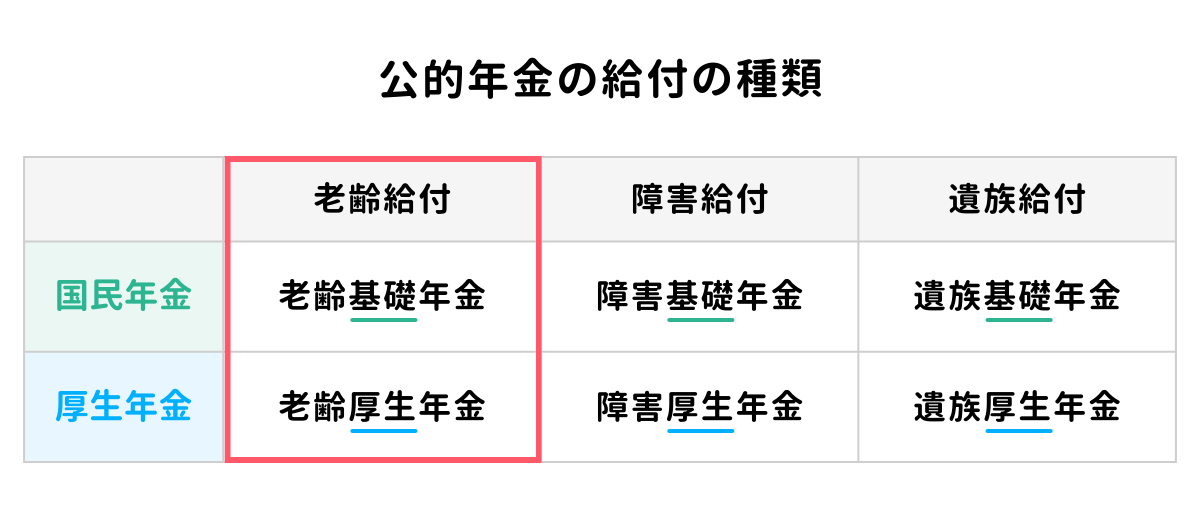

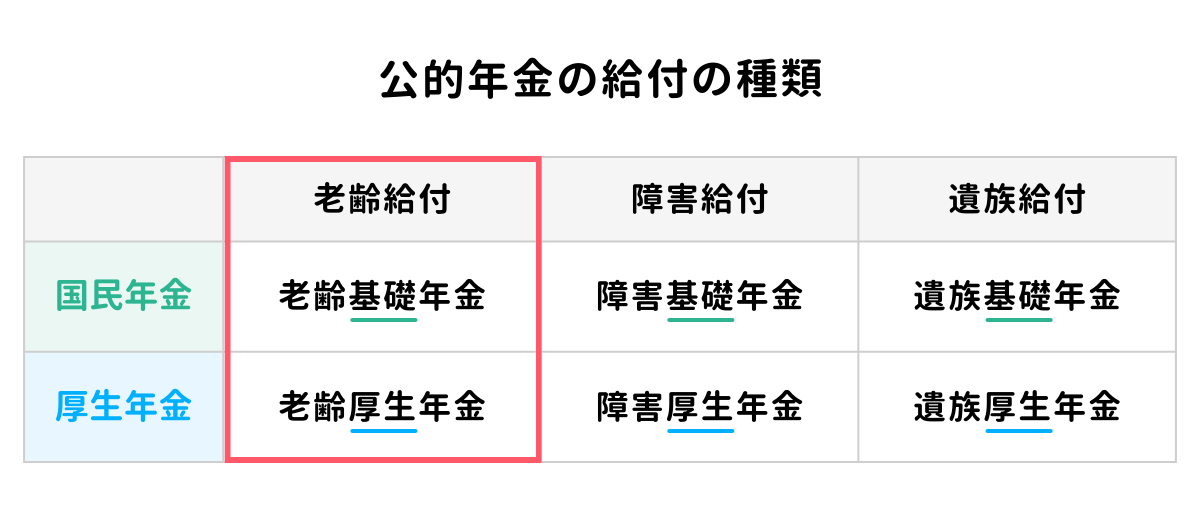

1. 老齢給付とは?

老齢給付とは、公的年金の給付の1つで、老齢を要件として支給される給付金(年金)のことです。原則として65歳から受け取れます。一般的に年金といった場合はこの老齢給付のことを指します。

老齢給付には、国民年金に加入する人に支給される老齢基礎年金と、厚生年金に加入する人に支給される老齢厚生年金の2種類があります。

なお、公的年金の概要については、前回の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

2. 老齢基礎年金

2-1. 老齢基礎年金とは?

老齢基礎年金とは、国民年金の被保険者が受け取ることができる老齢給付(年金)です。受給資格期間が10年以上ある被保険者が原則として65歳になったときから受け取ることができます。

受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の3つを合計した期間のことです。

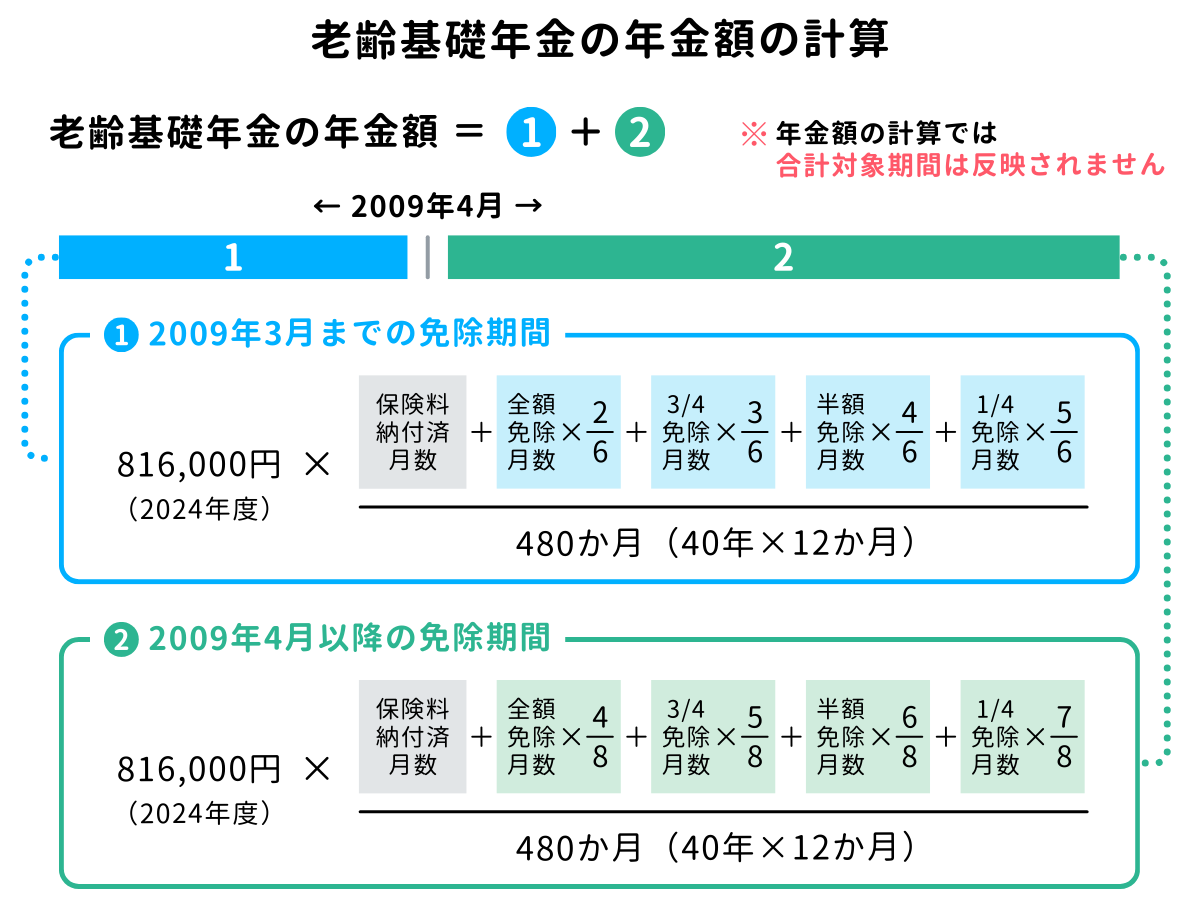

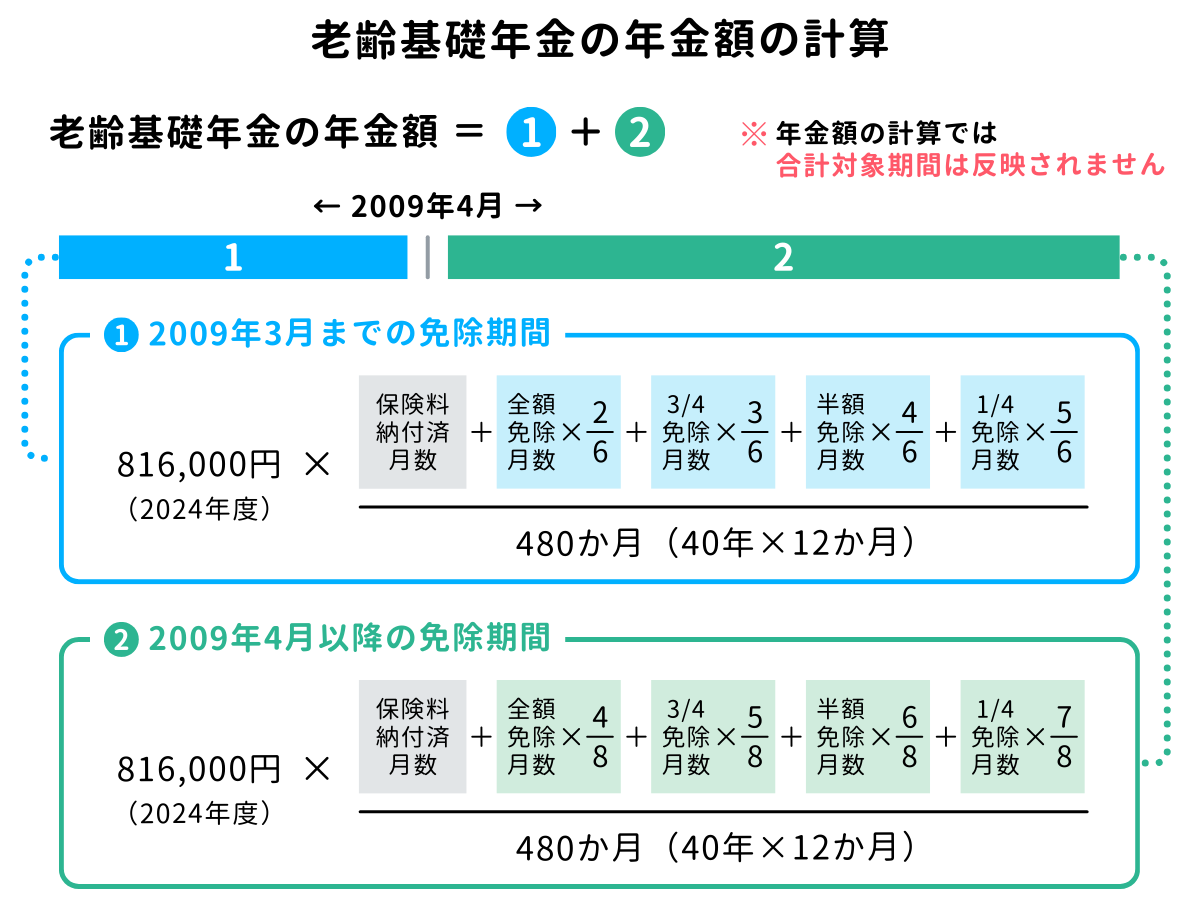

2-2. 老齢基礎年金の年金額

老歴基礎年金の年金額は満額で816,000円(2024年度)です。ただし、実際に受給する年金額は、被保険者が保険料を納付した受給資格期間によって変わります。

満額を受け取るためには、480か月(20歳から60歳までの40年間×12か月)すべての保険料を納付していることが必要です。

2-3. 老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給

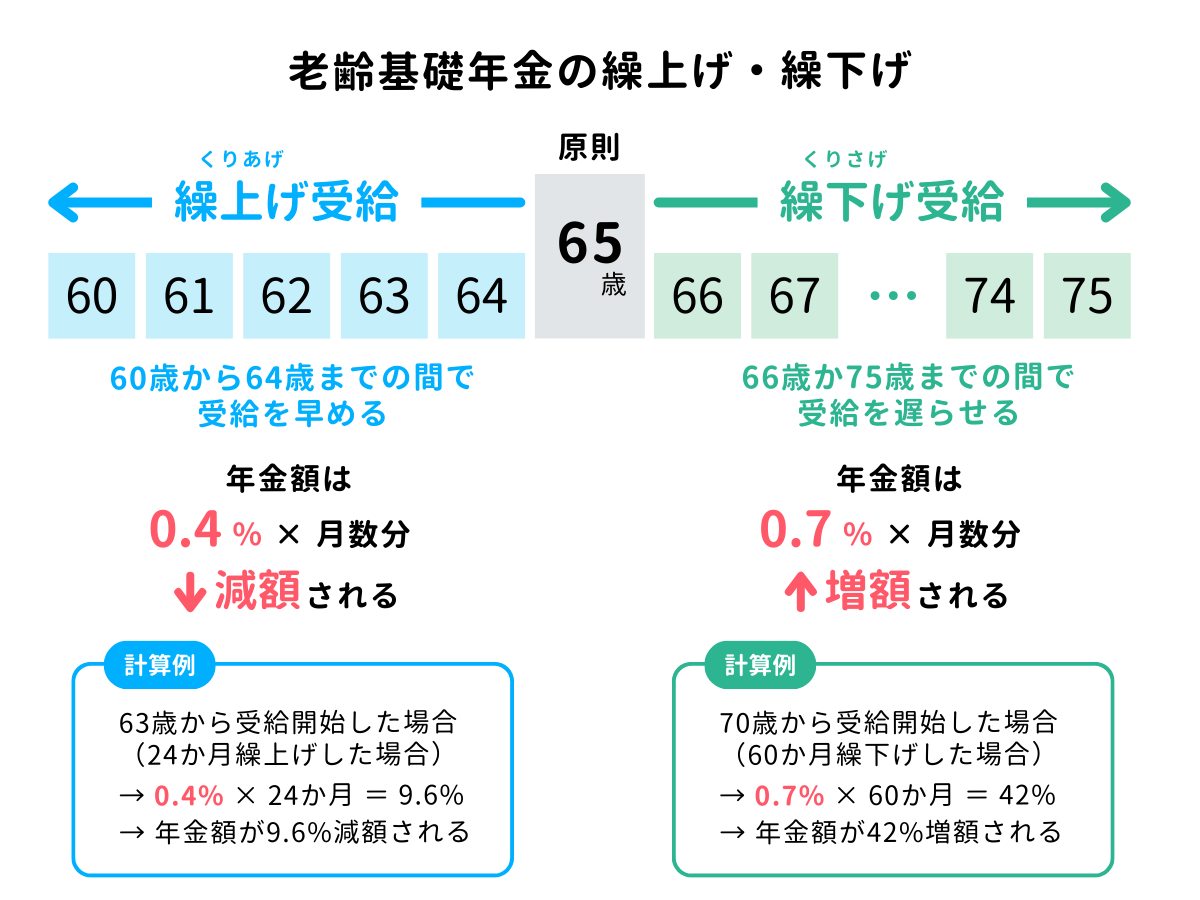

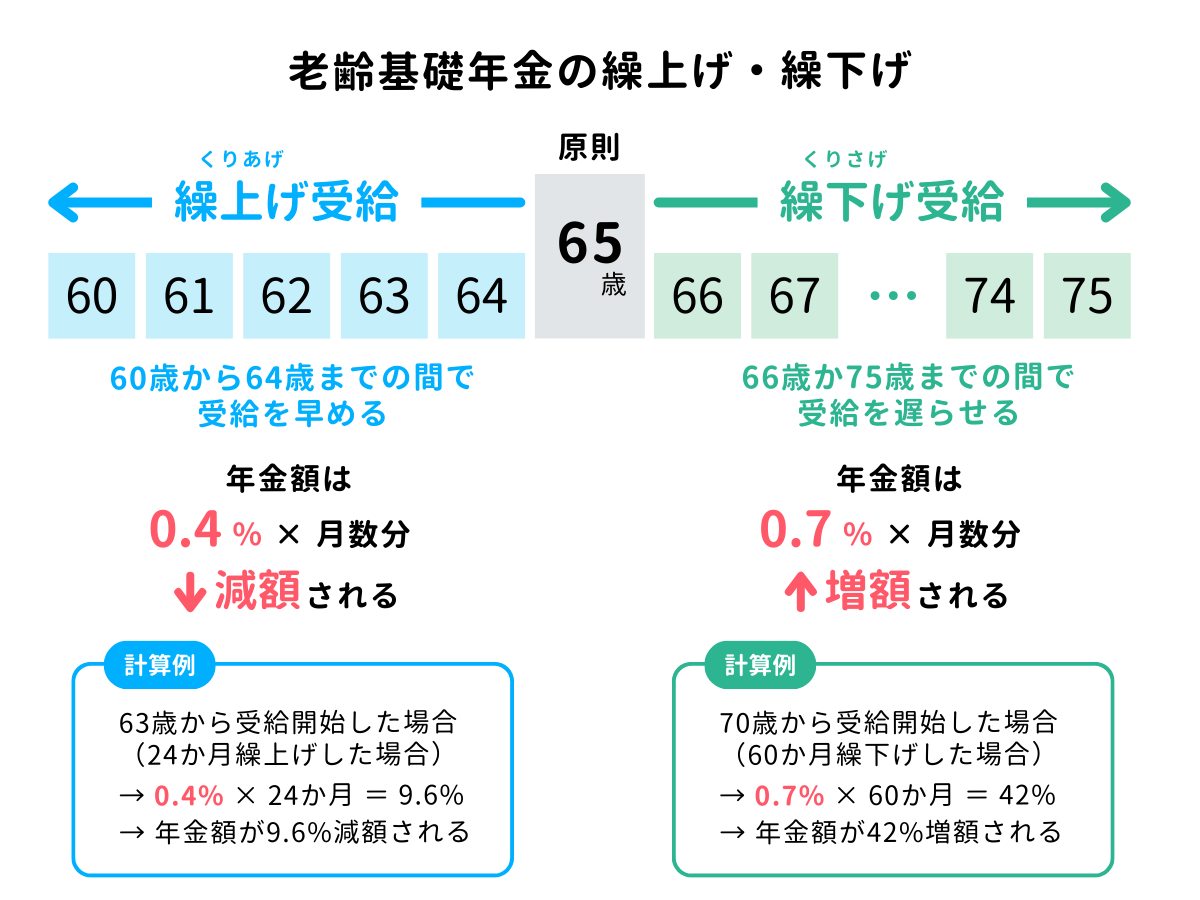

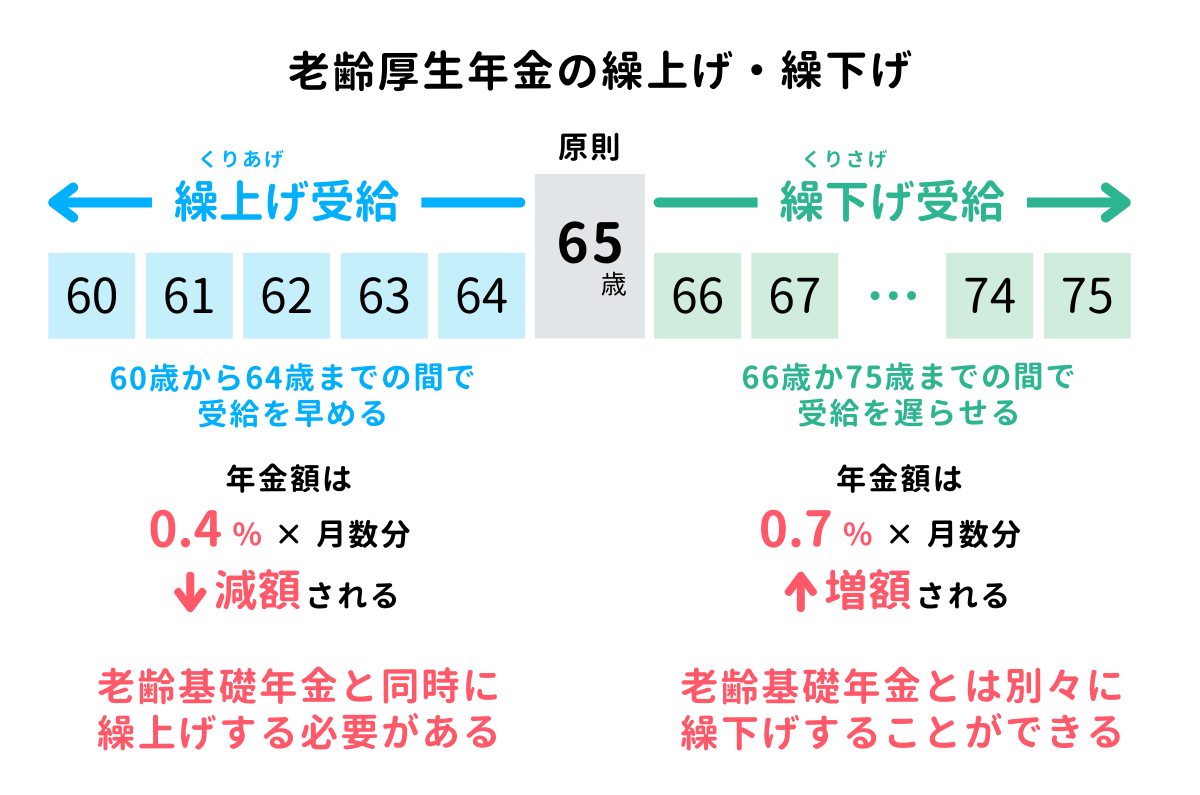

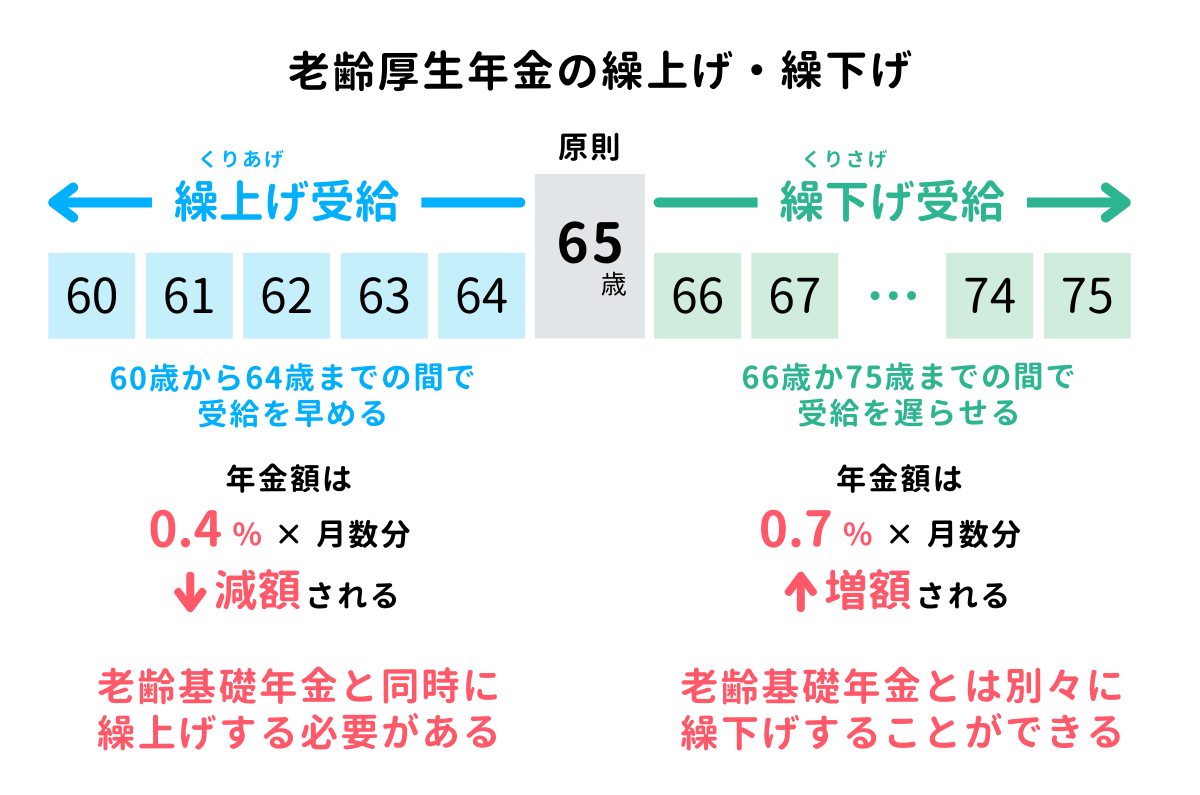

老齢基礎年金は原則として65歳から受給できますが、65歳よりも早く受給を開始することも、遅く開始することもできます。

65歳より早く受給を開始することを繰上げ受給、65歳よりも遅く受給を開始することを繰下げ受給といいます。

それぞれ調整できる期間が定められており、繰上げ受給の場合は60歳から64歳の間で開始を早めることができ、繰下げ受給の場合は66歳から75歳の間で開始を遅くすることができます。

繰上げ受給した場合は、1か月あたり0.4%減額され、繰下げ受給した場合は、1か月あたり0.7%増額されます。

例えば、63歳0か月で繰上げ受給の請求をした場合は、0.4%×24か月(2年×12か月)=9.6%分、老齢基礎年金が減額されます。

なお、繰上げできるのは最大5年間なので、最大減額率は24%(0.4%×5年×12か月)、繰下げできるのは最大10年なので、最大増額率は84%(0.7%×10年×12か月)です。

2-4. 付加年金

自営業者などの第1号被保険者は、年金の1階部分しかないため、会社員や公務員である第2号被保険者に比べると、年金額が十分でない場合があります。

そこで、第1号被保険者には付加年金という制度が用意されています。

付加年金とは、第1号被保険者・任意加入被保険者のための年金の上乗せ制度です。

付加年金では、付加保険料として月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付すると、200円×付加保険料の納付月数分の金額が老齢基礎年金の年額に上乗せされて支給されます。

例えば、付加年金に10年間加入した場合の付加保険料の総額は、48,000円(400円×10年×12か月)ですが、これにより得られる付加年金額は年額で24,000円(200円×10年×12か月)ですので、2年で元が取れるお得な制度です。

なお、老齢基礎年金の繰上げ・繰下げをすると、付加年金も連動して同じ割合で減額・増額されます。

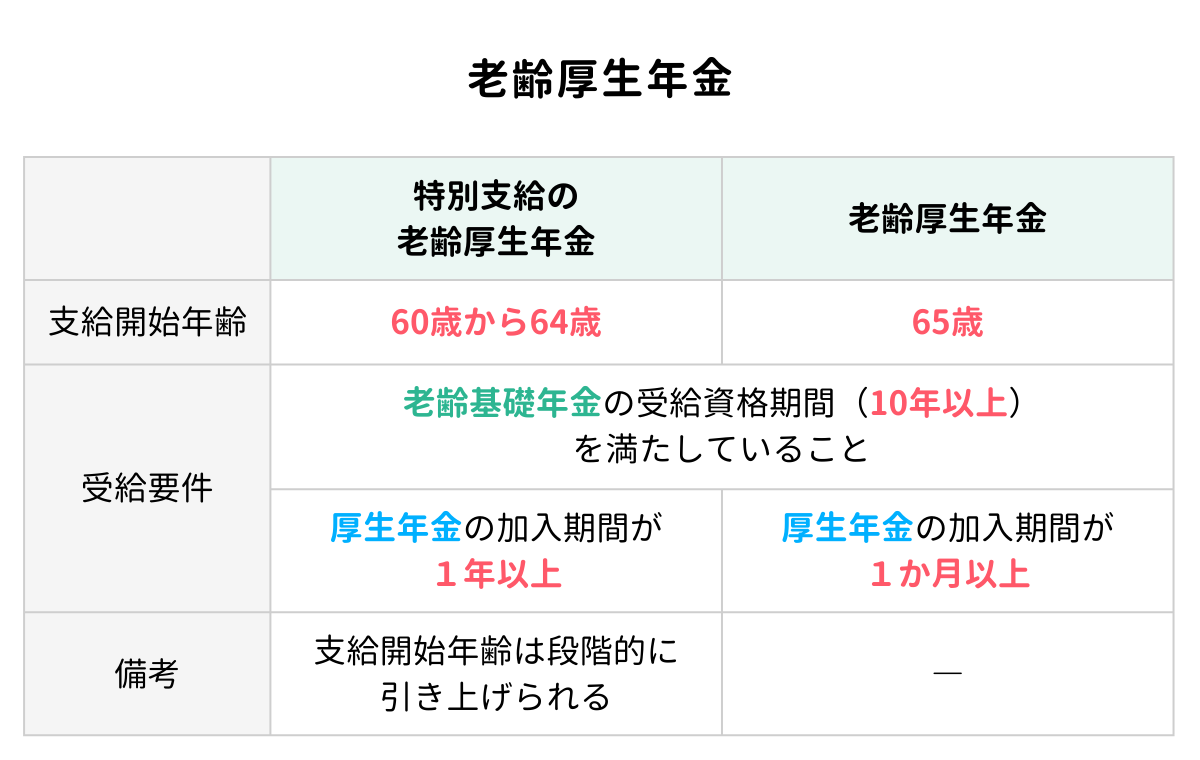

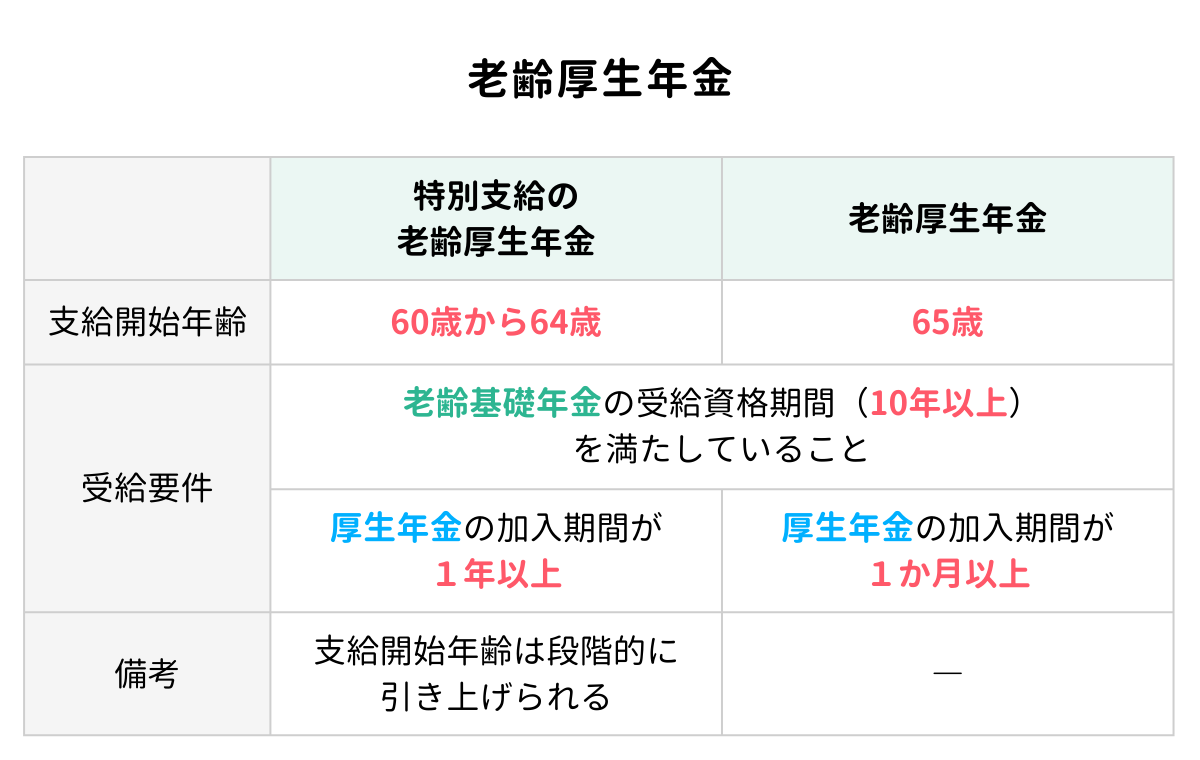

3. 老齢厚生年金

3-1. 老齢厚生年金とは?

老齢厚生年金とは、厚生年金の被保険者が受け取ることができる老齢給付(年金)です。

老齢厚生年金は、厚生年金加入期間が1か月以上あって、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たした被保険者が、原則として65歳になったときから、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。

3-2. 特別支給の老齢厚生年金とは?

さらに、一定以上の年齢の人は、特別支給の老齢厚生年金が受給できます。これは昭和60年の法律改正により、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられた制度です。

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金加入期間が1年以上あって、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たした、一定以上の年齢の被保険者が受給することができます。

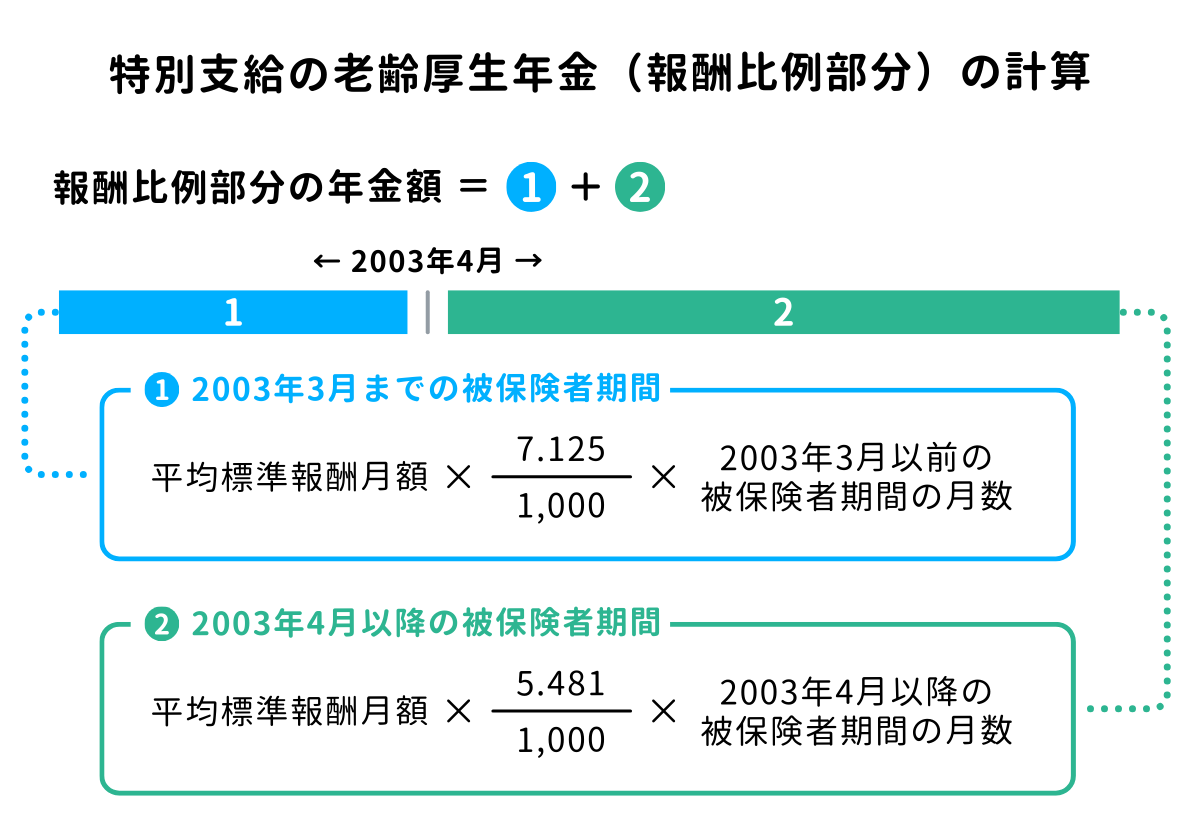

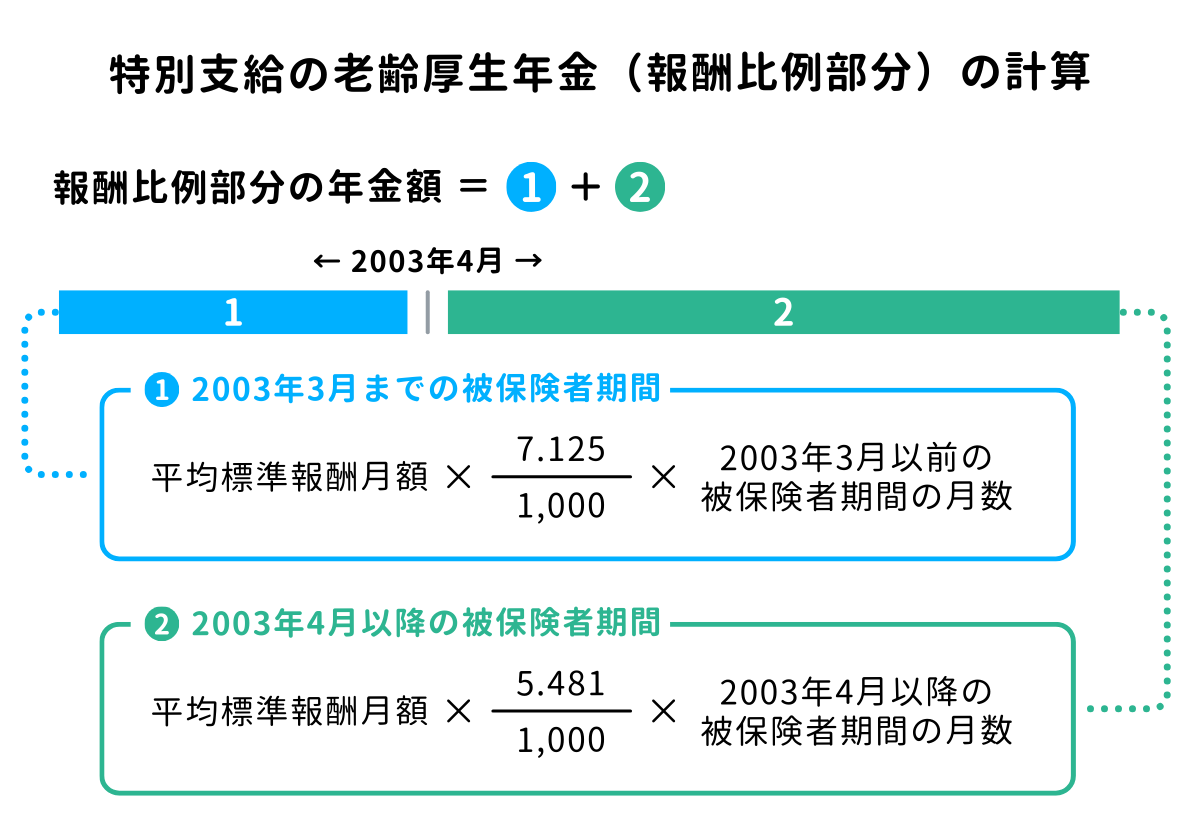

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分に分かれます。

報酬比例部分は在職時の給与などに応じて決まる部分であり、定額部分は厚生年金の加入期間に応じて決まる部分をいいます。

支給開始年齢は、まず定額部分から引き上げられ、次に報酬比例部分が引き上げられて、最終的に65歳になります(定額部分はすでに引き上げが完了しています)。

なお、1961年(昭和36年)4月2日以後に生まれた男性、1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた女性からは65歳が受給開始年齢となるため、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。

報酬比例部分は次のように計算されます。

3-3. 経過的加算

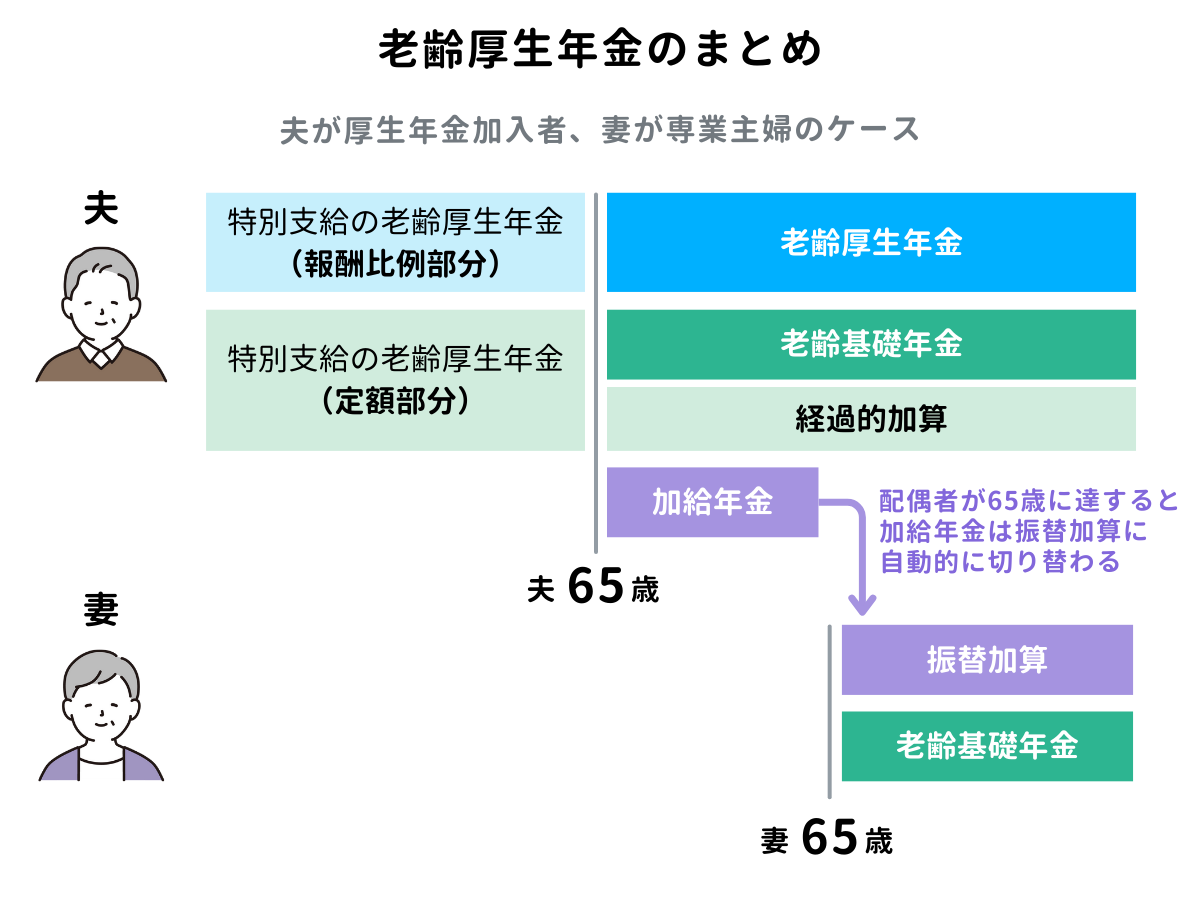

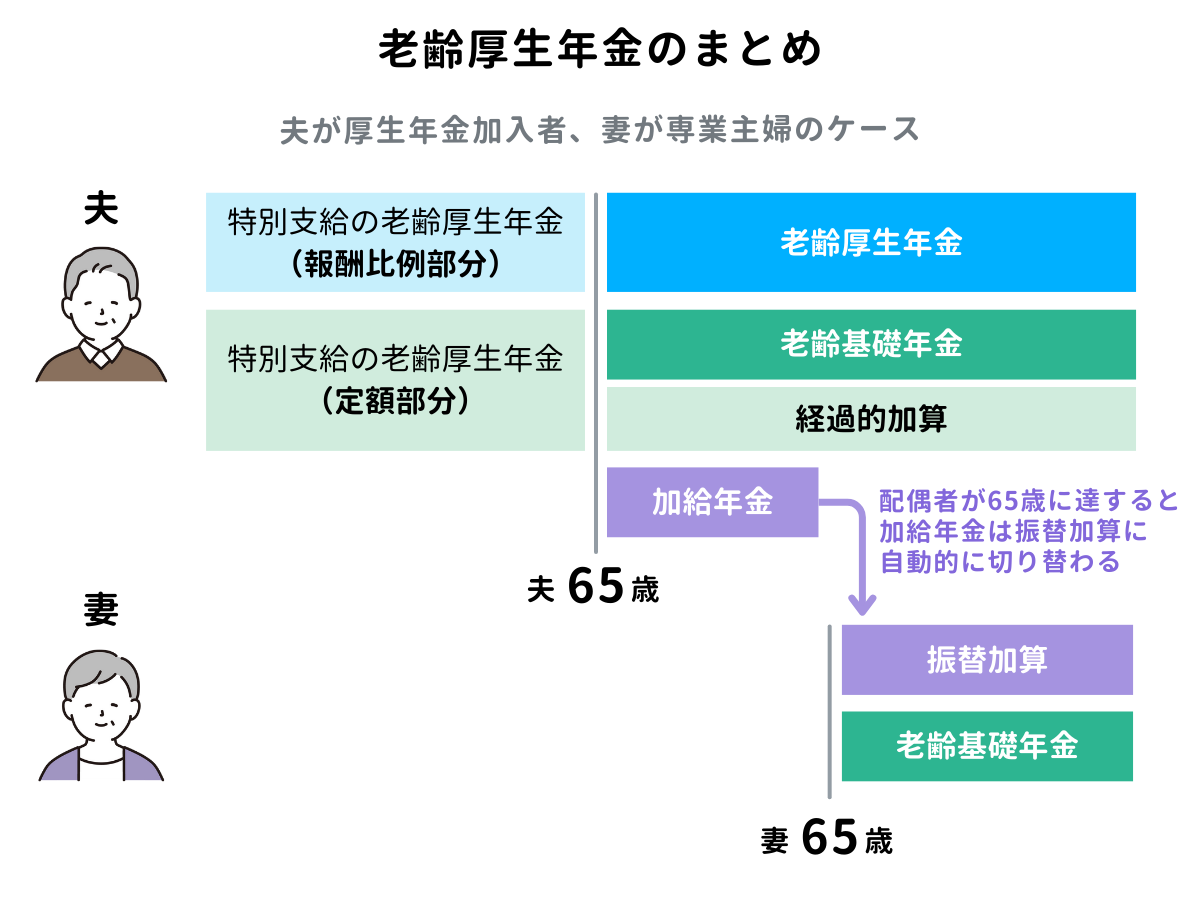

特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた人が65歳になると、それまでの報酬比例部分が老齢厚生年金に、定額部分が老齢基礎年金に切り替わりますが、当面は定額部分の方が老齢基礎年金よりも高額になります。

そこで、年金額の減少を補うために、定額部分の相当額から老齢基礎年金の額を差し引いた差額分が経過的加算として上乗せして支給されます。

3-4. 加給年金と振替加算

厚生年金の被保険者に扶養する家族がいる場合は、条件を満たせば、加給年金と振替加算により年金がプラスされます。

加給年金とは、厚生年金に20年以上加入する被保険者が原則として65歳になった時点で、条件を満たす配偶者(65歳未満)または子ども(原則18歳到達年度まで)がいる場合に、老齢厚生年金に加算される年金をいいます。

また、加給年金は配偶者が65歳に達すると加算されなくなりますが、その代わりに配偶者の生年月日(年齢)に応じた金額が振替加算として配偶者の老齢基礎年金に加算されます。ただし、配偶者が1966年(昭和41年)4月2日以後生まれの場合は加算されません(特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなる女性の年齢と同じ)。

これまでの老齢厚生年金の給付内容をまとめると次の図のようになります。

3-5. 老齢厚生年金の繰上げ受給と繰下げ受給

老齢厚生年金は原則として65歳から受給できますが、老齢基礎年金と同様、老齢厚生年金も繰上げ、繰下げができます。

繰上げ・繰下げの基本的な条件や年金の増減の割合は老齢基礎年金と同じですが、老齢厚生年金を繰上げする場合は老齢基礎年金の繰上げと同時に請求しなければならないというルールがあります。

なお、繰下げの場合は老齢厚生年金と老齢基礎年金で別々に請求することができます。

3-6. 在職老齢年金

人生100年時代、60歳を超えても現役で働くケースが多くなってきていますが、60歳以降も引き続き会社(厚生年金保険適用事務所)で働く場合は、在職老齢年金というしくみで老齢厚生年金を受け取ることになります。

在職老齢年金では、受け取る給料(総報酬月額相当額)と年金額(基本月額)が50万円(2024年度時点)を超えた場合、年金額が減額(支給停止)されます。減額される年金額は年齢によって異なります。

過去問にトライ!

【問題1】保険料全額免除期間の反映割合

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その( )に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

1) 2分の1

2) 3分の1

3) 4分の1

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2021年9月 第2問(34))

解答・解説を見る

【解答】

1

【解説】

2009年4月以後の全額免除期間は、8分の4、つまり2分の1に相当する月数が年金額に反映されます。

したがって、正解は 1 です。

【問題2】老齢基礎年金の繰上げの減額率

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をし、支給開始を60カ月繰り上げた場合、老齢基礎年金の減額率は( )となる。

1) 24%

2) 42%

3) 60%

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2024年5月 第2問(33))

解答・解説を見る

【解答】

1

【解説】

繰上げ支給(受給)した場合は、1か月あたり0.4%、老齢基礎年金が減額されます。問題文から60か月繰り上げたので、減額率は0.4%×60か月=24%と計算できます。

したがって、正解は 1 です。

【問題3】老齢基礎年金の繰下げの増額率

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、67歳6カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をし、30カ月支給を繰り下げた場合、老齢基礎年金の増額率は、( )となる。

1) 12%

2) 15%

3) 21%

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2023年1月 第2問(33))

解答・解説を見る

【解答】

3

【解説】

繰下げ支給(受給)した場合は、1か月あたり0.7%、老齢基礎年金が増額されます。問題文から30か月繰り下げたので、増額率は0.7%×30か月=21%と計算できます。

したがって、正解は 3 です。

【問題4】付加年金

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。

1) ① 400円 ② 200円

2) ① 400円 ② 300円

3) ① 200円 ② 400円

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2023年5月 第2問(33))

解答・解説を見る

【解答】

1

【解説】

付加年金では、付加保険料として月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付すると、200円×付加保険料の納付月数が老齢基礎年金に上乗せされます。

したがって、正解は 1 です。

【問題5】老齢基礎年金の繰下げと付加年金

次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。

国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同様の増額率によって増額される。

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2022年1月 第1問(3))

解答・解説を見る

【解答】

【解説】

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げすると、付加年金も連動して同じ割合で減額・増額されます。

したがって、正解は ○ です。

【問題6】特別支給の老齢厚生年金の年齢要件

次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されない。

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2020年1月 第1問(3))

解答・解説を見る

【解答】

【解説】

特別支給の老齢厚生年金は、1961年(昭和36年)4月2日以後に生まれた男性、1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた女性からは65歳が受給開始年齢となるため、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。1960年(男性)および1965年(女性)というのは誤りです。

したがって、正解は×です。

【問題7】加給年金の受給要件①

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、一定の要件を満たす( ② )未満の配偶者を有する場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

1) ① 10年 ② 65歳

2) ① 20年 ② 65歳

3) ① 20年 ② 70歳

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2024年1月 第2問(33))

解答・解説を見る

【解答】

2

【解説】

厚生年金に20年以上加入する被保険者が原則として65歳になった時点で、条件を満たす配偶者(65歳未満)または子ども(原則18歳到達年度まで)がいる場合には、加給年金が加算されます。

したがって、正解は 2 です。

【問題8】加給年金の受給要件②

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身の厚生年金保険の被保険者期間の月数が原則として( )以上なければならない。

1) 240月

2) 300月

3) 480月

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2016年9月 第2問(33))

解答・解説を見る

【解答】

1

【解説】

厚生年金に20年以上加入する被保険者が原則として65歳になった時点で、条件を満たす配偶者(65歳未満)または子ども(原則18歳到達年度まで)がいる場合には、加給年金が加算されます。

20年以上なので、これを月に換算すると240か月(20年×12か月)となります。

したがって、正解は 1 です。

【問題9】振替加算の受給要件

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。

夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が( ① )歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、

( ② )の生年月日に応じた額となる。

1) ① 60 ② 妻

2) ① 65 ② 妻

3) ① 65 ② 夫

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2019年5月 第2問(32))

解答・解説を見る

【解答】

2

【解説】

老齢厚生年金の加給年金対象者である配偶者が65歳に到達すると、配偶者の年齢に応じた金額が振替加算として配偶者の老齢基礎年金に加算されます。

したがって、正解は 2 です。

【問題10】老齢厚生年金の繰上げ

次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。

老齢厚生年金の繰上げ支給の請求は、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求と同時に行わなければならない。

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2021年1月 第1問(3))

解答・解説を見る

【解答】

【解説】

老齢厚生年金の繰上げ支給の請求は、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求と同時に行わなければなりません。なお、老齢厚生年金の繰下げ支給は、老齢基礎年金の繰下げ支給と別々に請求できます。

したがって、正解は ○ です。

【問題11】老齢厚生年金の繰下げ

次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。

老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならない。

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2022年5月 第1問(3))

解答・解説を見る

【解答】

【解説】

老齢厚生年金の繰下げ支給は、老齢基礎年金の繰下げ支給と別々に請求できます。なお、繰上げ支給の場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に請求しなければなりません。

したがって、正解は×です。

【問題12】在職老齢年金

次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。

60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が50万円を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止となる。

(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2019年5月 第1問(4))

解答・解説を見る

【解答】

【解説】

在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額が50万円(2024年度時点)を超えた場合、年金額が減額(支給停止)されます。

したがって、正解は ○ です。

以上で第10回のFP3級講座はおわりです。お疲れさまでした!